采風編輯書評:

從日常物件中,展現一個真實的靈魂

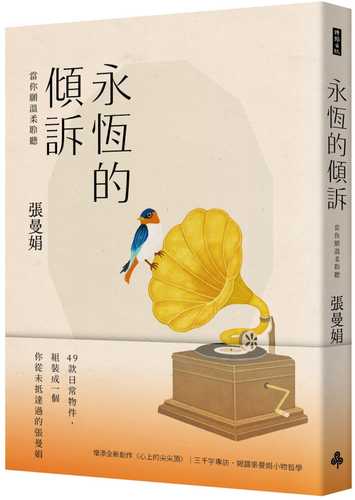

——《永恆的傾訴》讀後感

(本文作者:采風編輯)

「四十九款日常物件,組成一個你從未抵達過的張曼娟。」——這是讀完《永恆的傾訴》後,最深刻的感受。

張曼娟一向以溫柔細膩的文筆、深厚的人文底蘊為人所知,但這本散文集,卻讓讀者看見了一個更真實、複雜而有力量的她。她不再只是書寫他人、書寫社會的觀察者,而是回過頭來,傾訴自己的生命。藉由四十九個再尋常不過的生活物件,她緩緩鋪陳記憶、身份、愛與傷痛。

那些物件也許只是衛生棉、絲襪、指甲剪、舊信封,但在她的筆下,全都成為情感的容器。透過這些「物」,我們窺見一位女性從青澀到成熟,從隱忍到表達,從愛人、女兒、教師到作家的多重身影。

在〈切膚〉這一輯中,她直面女性身體的經驗。青春期的尷尬、成長的掙扎、社會的審視,都在字裡行間流淌。作為讀者,既感動於她的坦誠,也被喚起了自身被壓抑或忽略的記憶。

而在描寫父母的篇章裡,張曼娟展現了身為子女最柔軟的一面。母親的老去、父親的沉默,時間在他們身上留下的痕跡,也烙印在她的心裡。「物是人非」的感懷,被她輕輕寫出,卻沉得令人落淚。

這是一部「誠實的傾訴錄」。她用日常物件重寫「我是誰」的命題。而我們,在閱讀過程中,也像走進一間充滿舊物與情感的屋子——那裡不喧嘩、不絢爛,卻有一種安靜的光,照進心裡。

在這個快節奏、資訊爆炸的時代,張曼娟選擇慢下來,寫下這些看似無關緊要的物。偏偏是這些物,讓我們重新認識了她,也更貼近了自己。原來,最動人的傾訴,不是聲嘶力竭,而是那份願意暴露脆弱、並被溫柔聆聽的勇氣。

駐足閱讀《永恆的傾訴》,就是一次與自己靈魂的對話。

放入

放入