鳩佔鵲巢發彈幕,為人作嫁是垂簾。

那些圍繞作家的文字從業工作,算不算是一種作家的作家?

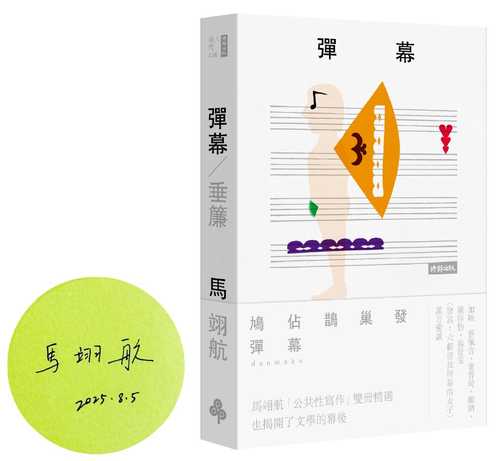

馬翊航「公共性寫作」雙冊精選/臺灣文學後勤工作的私房回顧

我們不妨改寫馬翊航喜愛的張清芳歌曲〈簾後〉的歌詞:「最初的心 是守在簾後/安安靜靜 都不寂寞」這是一本在幕後寫作的文學,也揭開了文學的幕後——但提供的遠遠多於花絮。

書名《彈幕》,借用「影片即時評論字幕」的意義。彈幕的使用者在觀看影片時,能將文字訊息直接以「彈射」方式,出現在影片畫面上,與其他觀影者或彈幕評論人,共享一種互動觀影經驗;與《彈幕》連接的「背對背之作」《垂簾》,字面上看似陰性、退隱,卻也有「垂簾聽政」的暗中調動。無論是橫行的彈幕或直落的垂簾,也許都源自同一道簾幕,那是吳爾芙說的:「散文(essay)必須將我們包圍,拉起簾幕,將現實世界遮擋在外。」

《彈幕/垂簾》收錄的文章從2018至今,起始時間點上有兩個意義。馬翊航說,那是他從臺文所博士班畢業、進入《幼獅文藝》工作,正式成為「文學從業人員」的一年;同時,臺灣開始更重視各類型的轉譯、文普工作,他曾參與的《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》(2017)、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》(2018),都是此類寫作工程的代表。《彈幕/垂簾》收錄的文章類型包含幾類,除了書評、推薦序、人物訪談,也包含知識普及型的學術寫作、作家生命與文學檔案的轉譯寫作,以及六篇與詩人/詩作的對話文章,數篇帶有紀念性格的文章。這本書是八年間,馬翊航各類「公共性寫作」的精選,反映的是作家如何在文學批評中展現偏愛、角度與風格,更是一份臺灣文學後勤工作的私房回顧。《彈幕》收錄與原住民、人權、影像主題相關的篇章,從卑南族音樂家陸森寶的手稿出發,到布農族作家霍斯陸曼.伐伐的玉山登頂證收結。其中有當代原住民文學創作如《骨鯁集》、《Tayal Balay》的挑釁切面,也有《生命之側》、《浮山若夢》中生命政治與情感的交會,或以細物、軼事重回紀剛、孫陵、黃文範等前輩作家、譯者「被遺忘的時光」,在嚴肅的議題面向上,彈射、彈奏出或輕或重的文學足跡。《垂簾》著眼性別、酷兒與身體的討論,也囊括對求學、編輯、評審等其他「文學工作」的所思所感。起首六篇小巧的評介,品味六位詩人分別以「素/淡」、「心/社群」、「進出/口」、「風土」、「幽/微/故事」、「植物生活」為題發想的詩作,各自散發獨特的香氣。接著談散文、小說、漫畫也談劇場,看似跨域、跨界的對話中,也意味著無處不是性別、無處不是身體的警戒視野;在「臺大中文八十系慶」、「回憶柯慶明先生」、「《幼獅文藝》停刊」等生命事件的寫作中,也親密地撥開了教與學、寫作與生活的花葉,顯露幽微的文學枝體。

冊中不再分輯,並刻意隱匿發表出處與原始評論、對話作品的名目,僅用插頁隔開,宛如簡易的屏風,群組間於是自成桌席,我們才驚喜發現,應用文體經過巧手已化為一種連綿的記敘文體。無論左翻或右翻,閱讀抵達的結尾,在幕與幕之間,亦即書本中央,會有數頁接近索引的資訊,還原這些篇章對應的原始作者、材料、文本、發表出處。《彈幕/垂簾》的公共性文學寫作亦可以是私人的,是紀錄時代,也是領取記憶。一如書中曾引述的加萊亞諾所說:「回憶(Recordar):源自拉丁文re-cordis,意為再次經過心靈。」

那些圍繞作家的文字從業工作,算不算是一種作家的作家?

馬翊航「公共性寫作」雙冊精選/臺灣文學後勤工作的私房回顧

我們不妨改寫馬翊航喜愛的張清芳歌曲〈簾後〉的歌詞:「最初的心 是守在簾後/安安靜靜 都不寂寞」這是一本在幕後寫作的文學,也揭開了文學的幕後——但提供的遠遠多於花絮。

書名《彈幕》,借用「影片即時評論字幕」的意義。彈幕的使用者在觀看影片時,能將文字訊息直接以「彈射」方式,出現在影片畫面上,與其他觀影者或彈幕評論人,共享一種互動觀影經驗;與《彈幕》連接的「背對背之作」《垂簾》,字面上看似陰性、退隱,卻也有「垂簾聽政」的暗中調動。無論是橫行的彈幕或直落的垂簾,也許都源自同一道簾幕,那是吳爾芙說的:「散文(essay)必須將我們包圍,拉起簾幕,將現實世界遮擋在外。」

《彈幕/垂簾》收錄的文章從2018至今,起始時間點上有兩個意義。馬翊航說,那是他從臺文所博士班畢業、進入《幼獅文藝》工作,正式成為「文學從業人員」的一年;同時,臺灣開始更重視各類型的轉譯、文普工作,他曾參與的《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》(2017)、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》(2018),都是此類寫作工程的代表。《彈幕/垂簾》收錄的文章類型包含幾類,除了書評、推薦序、人物訪談,也包含知識普及型的學術寫作、作家生命與文學檔案的轉譯寫作,以及六篇與詩人/詩作的對話文章,數篇帶有紀念性格的文章。這本書是八年間,馬翊航各類「公共性寫作」的精選,反映的是作家如何在文學批評中展現偏愛、角度與風格,更是一份臺灣文學後勤工作的私房回顧。《彈幕》收錄與原住民、人權、影像主題相關的篇章,從卑南族音樂家陸森寶的手稿出發,到布農族作家霍斯陸曼.伐伐的玉山登頂證收結。其中有當代原住民文學創作如《骨鯁集》、《Tayal Balay》的挑釁切面,也有《生命之側》、《浮山若夢》中生命政治與情感的交會,或以細物、軼事重回紀剛、孫陵、黃文範等前輩作家、譯者「被遺忘的時光」,在嚴肅的議題面向上,彈射、彈奏出或輕或重的文學足跡。《垂簾》著眼性別、酷兒與身體的討論,也囊括對求學、編輯、評審等其他「文學工作」的所思所感。起首六篇小巧的評介,品味六位詩人分別以「素/淡」、「心/社群」、「進出/口」、「風土」、「幽/微/故事」、「植物生活」為題發想的詩作,各自散發獨特的香氣。接著談散文、小說、漫畫也談劇場,看似跨域、跨界的對話中,也意味著無處不是性別、無處不是身體的警戒視野;在「臺大中文八十系慶」、「回憶柯慶明先生」、「《幼獅文藝》停刊」等生命事件的寫作中,也親密地撥開了教與學、寫作與生活的花葉,顯露幽微的文學枝體。

冊中不再分輯,並刻意隱匿發表出處與原始評論、對話作品的名目,僅用插頁隔開,宛如簡易的屏風,群組間於是自成桌席,我們才驚喜發現,應用文體經過巧手已化為一種連綿的記敘文體。無論左翻或右翻,閱讀抵達的結尾,在幕與幕之間,亦即書本中央,會有數頁接近索引的資訊,還原這些篇章對應的原始作者、材料、文本、發表出處。《彈幕/垂簾》的公共性文學寫作亦可以是私人的,是紀錄時代,也是領取記憶。一如書中曾引述的加萊亞諾所說:「回憶(Recordar):源自拉丁文re-cordis,意為再次經過心靈。」

放入

放入