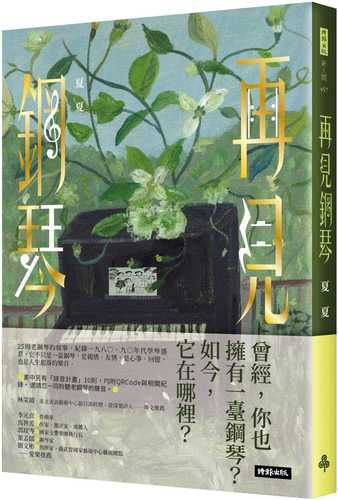

曾經,你也擁有一臺鋼琴?

如今,它在哪裡?

25則老鋼琴的故事,紀錄一九八○、九○年代學琴盛景,

它不只是一臺鋼琴,

是親情、友情,是心事、回憶,也是人生起落的樂音。

*書中另有「錄音計畫」10則,均附QRCode與相關紀錄,

邀請您一同聆聽老鋼琴的聲音。

臺灣一九八○、九○年代,經濟蓬勃發展,鋼琴產業以音樂教室方式陸續展店,從此掀起長達幾十年的學琴熱潮。當年學琴的孩子,有人至今仍敲著琴鍵,更多人則早早放棄。於是曾經寄予夢想的鋼琴靜置在家中的角落,有些則流落到四處……你是否也曾見過這樣的老鋼琴呢?

夏夏展開鋼琴寫作計畫,尋訪學琴的人,除了成功站上舞臺的音樂人,更多的是放棄學琴的故事,她細細寫下一篇篇未孵化完成的鋼琴夢。那些琴音雖然暫歇,但故事仍舊繼續迴盪著。此外,夏夏與她的鋼琴故事亦貫穿在書中,像一段段撫觸人心的間奏。這些長達三年完成的採訪紀錄,叩問著寂靜卻深沉的問題,「到底,學琴的那段日子在生命中留下了什麼?」而夏夏更透過對問題的追索,對自身家族的過往提出深刻且沉痛地探問……

除了訪問紀錄,夏夏也展開錄音拍攝計畫,尋找年久失修的老鋼琴。即便有的五音不全,有的琴弦已斷,她依舊為每臺琴挑選不同曲目,讓老鋼琴訴說時間流逝的聲響。

如今傳統鋼琴也已不復當年盛況,正面臨新時代電鋼琴的考驗。而那些存放在你我記憶中的鋼琴,不只是工具,也不只是樂器,它們各自承載著許多習琴者的心事、情感,同時也是整個家族與時代的見證者。

名人推薦

林采韻.臺北表演藝術中心節目部經理、資深樂評人──專文推薦

李元貞.作曲家

馬世芳.作家、樂評家、廣播人

郭玟岑.國家交響樂團執行長

葉孟儒.鋼琴家

簡文彬.指揮家、衛武營國家藝術中心藝術總監

──愛樂推薦

跟隨夏夏親切溫暖的筆法,走進數個家庭,接觸不同生命歷程的鋼琴,聽了眾多引人入勝的故事。這些文章內容的布局,一路讀下來,赫然發現,是夏夏有心的安排,因為她書寫的不僅是一本書,更是記錄一個時代的變遷──鋼琴在臺灣不單純只是一種樂器或一項才藝而已。

數字的更迭,意味著時代的改變。雖有其不可逆之事實,但回過頭來,又讓我想起家中那臺「舒伯特」。在與它相處的過程中,我經由十指暢遊了古典音樂的世界,成為音樂愛好者,以及音樂的書寫者。如果沒有學習鋼琴的這段旅程,我的人生可能會踏上不同的道路,錯過與如此美好事物相遇的機會。──林采韻

夏夏的《再見鋼琴》,讀來像是一段跨越個人與家族的夜曲。三十來個篇章,帶領讀者如夢遊般穿梭於孩提時代的琴聲與家族記憶,鋼琴在她筆下不再只是家具,而是一座沉默卻呼吸的見證。

書中滿溢的聲響意象,使人彷彿置身於臺灣各個場域,聽見年久失修的音箱低語,或在場館空廊裡追逐一段未竟的旋律。我常忍不住幻想夏夏親手在那些場地彈奏,並渴望有一天循著文字與錄音的線索,親臨現場,捕捉那逐漸消隱卻依然迴響的琴聲。

這本書讓人重新凝視「再見」的重量──甚至近乎永別──正如鋼琴在我們生命裡所投射出的必然有限,與人無法逃避的有限性。當聲音與記憶交纏,成為告別儀式中最深重的一聲,讀者或許也會在心底,聽見自己的迴響。──李元貞

每到傍晚時分,在巷弄間傳來的練琴聲,總能喚起兒時學琴的記憶,一頁頁樂譜瞬間化成影像在腦海裡迴盪。《再見鋼琴》帶領讀者尋訪一臺臺老鋼琴的足跡,也書寫著一戶戶不同背景的家庭故事。夏夏細膩的筆觸不僅描摹一九八○、九○年代的學琴風潮,更寫下那段承載夢想與時代更迭的集體記憶,這不僅是一本關於樂器的書,更是一部獻給成長的頌歌,無論你是在音樂路上耕耘,或是走在截然不同的旅程,都能從《再見鋼琴》中感受音樂所帶來的勇氣與不滅的熱情。──郭玟岑

讀完夏夏《再見鋼琴》,感覺大家對學琴的過程記憶都特別好(比我還好),每一位都能細膩敘述,從自己最為純真的心靈到遇到瓶頸時內心的糾結,無論生活上的大小變故而跳過或彈下去,深刻描繪出感人的人生重要經歷。不論是鋼琴家,或是不同形式的音樂演奏者,甚至不再以鋼琴為志業的人,他們的故事或許不是每位學音樂、學鋼琴的人都會遇到,但可以在閱讀過程中獲得不少反思與品味。──葉孟儒

如今,它在哪裡?

25則老鋼琴的故事,紀錄一九八○、九○年代學琴盛景,

它不只是一臺鋼琴,

是親情、友情,是心事、回憶,也是人生起落的樂音。

*書中另有「錄音計畫」10則,均附QRCode與相關紀錄,

邀請您一同聆聽老鋼琴的聲音。

臺灣一九八○、九○年代,經濟蓬勃發展,鋼琴產業以音樂教室方式陸續展店,從此掀起長達幾十年的學琴熱潮。當年學琴的孩子,有人至今仍敲著琴鍵,更多人則早早放棄。於是曾經寄予夢想的鋼琴靜置在家中的角落,有些則流落到四處……你是否也曾見過這樣的老鋼琴呢?

夏夏展開鋼琴寫作計畫,尋訪學琴的人,除了成功站上舞臺的音樂人,更多的是放棄學琴的故事,她細細寫下一篇篇未孵化完成的鋼琴夢。那些琴音雖然暫歇,但故事仍舊繼續迴盪著。此外,夏夏與她的鋼琴故事亦貫穿在書中,像一段段撫觸人心的間奏。這些長達三年完成的採訪紀錄,叩問著寂靜卻深沉的問題,「到底,學琴的那段日子在生命中留下了什麼?」而夏夏更透過對問題的追索,對自身家族的過往提出深刻且沉痛地探問……

除了訪問紀錄,夏夏也展開錄音拍攝計畫,尋找年久失修的老鋼琴。即便有的五音不全,有的琴弦已斷,她依舊為每臺琴挑選不同曲目,讓老鋼琴訴說時間流逝的聲響。

如今傳統鋼琴也已不復當年盛況,正面臨新時代電鋼琴的考驗。而那些存放在你我記憶中的鋼琴,不只是工具,也不只是樂器,它們各自承載著許多習琴者的心事、情感,同時也是整個家族與時代的見證者。

名人推薦

林采韻.臺北表演藝術中心節目部經理、資深樂評人──專文推薦

李元貞.作曲家

馬世芳.作家、樂評家、廣播人

郭玟岑.國家交響樂團執行長

葉孟儒.鋼琴家

簡文彬.指揮家、衛武營國家藝術中心藝術總監

──愛樂推薦

跟隨夏夏親切溫暖的筆法,走進數個家庭,接觸不同生命歷程的鋼琴,聽了眾多引人入勝的故事。這些文章內容的布局,一路讀下來,赫然發現,是夏夏有心的安排,因為她書寫的不僅是一本書,更是記錄一個時代的變遷──鋼琴在臺灣不單純只是一種樂器或一項才藝而已。

數字的更迭,意味著時代的改變。雖有其不可逆之事實,但回過頭來,又讓我想起家中那臺「舒伯特」。在與它相處的過程中,我經由十指暢遊了古典音樂的世界,成為音樂愛好者,以及音樂的書寫者。如果沒有學習鋼琴的這段旅程,我的人生可能會踏上不同的道路,錯過與如此美好事物相遇的機會。──林采韻

夏夏的《再見鋼琴》,讀來像是一段跨越個人與家族的夜曲。三十來個篇章,帶領讀者如夢遊般穿梭於孩提時代的琴聲與家族記憶,鋼琴在她筆下不再只是家具,而是一座沉默卻呼吸的見證。

書中滿溢的聲響意象,使人彷彿置身於臺灣各個場域,聽見年久失修的音箱低語,或在場館空廊裡追逐一段未竟的旋律。我常忍不住幻想夏夏親手在那些場地彈奏,並渴望有一天循著文字與錄音的線索,親臨現場,捕捉那逐漸消隱卻依然迴響的琴聲。

這本書讓人重新凝視「再見」的重量──甚至近乎永別──正如鋼琴在我們生命裡所投射出的必然有限,與人無法逃避的有限性。當聲音與記憶交纏,成為告別儀式中最深重的一聲,讀者或許也會在心底,聽見自己的迴響。──李元貞

每到傍晚時分,在巷弄間傳來的練琴聲,總能喚起兒時學琴的記憶,一頁頁樂譜瞬間化成影像在腦海裡迴盪。《再見鋼琴》帶領讀者尋訪一臺臺老鋼琴的足跡,也書寫著一戶戶不同背景的家庭故事。夏夏細膩的筆觸不僅描摹一九八○、九○年代的學琴風潮,更寫下那段承載夢想與時代更迭的集體記憶,這不僅是一本關於樂器的書,更是一部獻給成長的頌歌,無論你是在音樂路上耕耘,或是走在截然不同的旅程,都能從《再見鋼琴》中感受音樂所帶來的勇氣與不滅的熱情。──郭玟岑

讀完夏夏《再見鋼琴》,感覺大家對學琴的過程記憶都特別好(比我還好),每一位都能細膩敘述,從自己最為純真的心靈到遇到瓶頸時內心的糾結,無論生活上的大小變故而跳過或彈下去,深刻描繪出感人的人生重要經歷。不論是鋼琴家,或是不同形式的音樂演奏者,甚至不再以鋼琴為志業的人,他們的故事或許不是每位學音樂、學鋼琴的人都會遇到,但可以在閱讀過程中獲得不少反思與品味。──葉孟儒

放入

放入