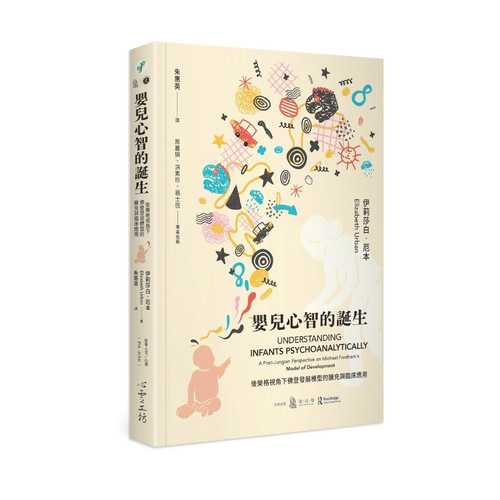

會鬧脾氣的,才是好孩子

「壞情緒」其實是心智成長的契機

情緒教養的目的,不是教孩子壓抑情緒

而是帶領孩子,養成自己消化及轉化情緒的能力

哭鬧、難哄睡、不乖乖吃飯、難戒尿布、公眾場合失控⋯⋯

這些行為的心理動力為何?如何引導孩子長成有情緒自控能力的人?

能安撫自己情緒的孩子,未來才能從家庭小世界走向社會大世界

【本書簡介】

有些孩子長大後,特別容易在青春期和成年後經歷心理崩潰,原因在於成長過程中,缺乏「自我調節」能力的培養。學習情緒自我調節的關鍵,就在每次孩子「鬧脾氣」的當下,養育者用何種態度作出回應。

每當孩子的壞情緒出現時,若養育者像救火隊一樣立馬想撲滅,反而剝奪了孩子學習自我情緒調節的機會。如果一個孩子的情緒調節,總是需要依賴外人來轉移注意力或給予滿足,他們就無法去探索並熟練自我安撫情緒的方式。

當孩子出現壞情緒,例如:生氣、哭鬧、擔憂、無助、分離焦慮、羞恥感,養育者若能帶著溫和的好奇,傾聽壞情緒的弦外之音,並勇敢面對自己的需求與局限,孩子便能從中養成「自我調節」的能力。

本書作者從事兒童、青少年心理諮商工作多年,深刻瞭解到自我情緒調節,是一個人獲得更多幸福體驗的心理基礎功能。書中論及不同年齡孩子常見的情緒促發情境,並提供相應的具體教養建議,是育兒路上溫暖又實用的指引。

【什麼是「自我調節」能力?】

自我調節,是指一個人在不同狀態之間轉換的能力。無論是新生兒、孩童或成年人,每天都是在六種狀態之間不斷循環:

1.深睡眠狀態

2.淺睡眠狀態

3.安靜清醒狀態(活動度低)

4.活躍清醒狀態(活動度高)

5.煩躁狀態(累了、餓了、想睡了、情緒難以被安撫)

6.哭泣狀態

成人自我調節的形式種類多樣,例如:咬指甲、吃東西、抽菸、轉筆、滑手機、打手遊等等,都是常見的自我調節方式。對嬰孩而言,遇到陌生人時把頭轉開,進入睡眠前哇哇大哭一場發洩一下,都是天生自然的自我調節方式。

【孩童的心理發展與情緒教養】

〇歲:外來刺激過載時,講講話,安撫嬰兒的哭鬧

提前緩衝過度的刺激,可以減少嬰兒的哭鬧。法國兒童精神分析師多爾托(Cathrine Dolto)研究證實,與嬰兒聊天,聊聊彼此的感覺,養成和嬰兒說話的習慣,即使嬰兒聽不懂,但一樣具有調節嬰兒情緒的作用。

一歲:孩子不好好吃飯,是內心想反抗控制

孩子在飯桌上所呈現的壞情緒,往往是在抵抗養育者的「控制」。當養育者對於進食有許多「應該」與「必須」的時候,孩子就會以消極的不吃,來對抗養育者帶來的壓力。可嘗試給孩子拿在手裡自己吃的食物,或多給他些自由,允許把餐桌弄得亂亂的。

學步期:難哄睡、頻繁夜醒,是內心擔憂分離

與睡眠有關的壞情緒,背後的關鍵經常是分離。學步期的兒童容易頻繁夜醒,除了這時期大腦活動變多之外,也因為意識到自己有能力主動「離開」養育者,這讓他們對分離產生焦慮。

二、三歲:抗拒上廁所,因為我的身體我說了算

當孩子發現自己晚上還需要尿布,還會尿床時,內心通常會感覺到沮喪、羞恥、挫敗等綜合的壞情緒。書中提供了可以開始如廁訓練的七個信號,必須七個都齊備,才可以開始。

四、五歲:做惡夢夜驚,與內心攻擊性的發展有關

四歲左右開始意識到自己心裡有攻擊性的念頭。這時孩子還分不清現實與虛幻,會很擔心念頭成真傷害到別人,被壓抑的內容會在夜晚以惡夢的形式浮現。白天時,養育者可用運動或是繪畫等方式來釋放其攻擊性。

六、七歲以上:教導孩子把壞情緒語言化

養育者需有意識地增加描述感受的詞彙,和孩子一起讀繪本和看卡通時,多討論與情緒有關的面向,比如:小鴨子找不到媽媽了,你覺得牠會有什麼感覺呢?尤其在孩子出現壞情緒的當下,引導孩子去指認並表達自己的情緒。

專業推薦

小熊媽(張美蘭)/親職&繪本作家

王文仁/作家、虎尾科大語言中心教授

李家雯(海蒂)/諮商心理師

林奕萱/高雄市阮綜合醫院身心內科主治醫師、台灣兒童青少年精神專科醫師

陳其正(醜爸)/親職諮詢師

陳品皓/米露谷體系策略長、臨床心理師

樓下的媽媽/親職教養創作者

(以上以姓氏筆畫排列)

「壞情緒」其實是心智成長的契機

情緒教養的目的,不是教孩子壓抑情緒

而是帶領孩子,養成自己消化及轉化情緒的能力

哭鬧、難哄睡、不乖乖吃飯、難戒尿布、公眾場合失控⋯⋯

這些行為的心理動力為何?如何引導孩子長成有情緒自控能力的人?

能安撫自己情緒的孩子,未來才能從家庭小世界走向社會大世界

【本書簡介】

有些孩子長大後,特別容易在青春期和成年後經歷心理崩潰,原因在於成長過程中,缺乏「自我調節」能力的培養。學習情緒自我調節的關鍵,就在每次孩子「鬧脾氣」的當下,養育者用何種態度作出回應。

每當孩子的壞情緒出現時,若養育者像救火隊一樣立馬想撲滅,反而剝奪了孩子學習自我情緒調節的機會。如果一個孩子的情緒調節,總是需要依賴外人來轉移注意力或給予滿足,他們就無法去探索並熟練自我安撫情緒的方式。

當孩子出現壞情緒,例如:生氣、哭鬧、擔憂、無助、分離焦慮、羞恥感,養育者若能帶著溫和的好奇,傾聽壞情緒的弦外之音,並勇敢面對自己的需求與局限,孩子便能從中養成「自我調節」的能力。

本書作者從事兒童、青少年心理諮商工作多年,深刻瞭解到自我情緒調節,是一個人獲得更多幸福體驗的心理基礎功能。書中論及不同年齡孩子常見的情緒促發情境,並提供相應的具體教養建議,是育兒路上溫暖又實用的指引。

【什麼是「自我調節」能力?】

自我調節,是指一個人在不同狀態之間轉換的能力。無論是新生兒、孩童或成年人,每天都是在六種狀態之間不斷循環:

1.深睡眠狀態

2.淺睡眠狀態

3.安靜清醒狀態(活動度低)

4.活躍清醒狀態(活動度高)

5.煩躁狀態(累了、餓了、想睡了、情緒難以被安撫)

6.哭泣狀態

成人自我調節的形式種類多樣,例如:咬指甲、吃東西、抽菸、轉筆、滑手機、打手遊等等,都是常見的自我調節方式。對嬰孩而言,遇到陌生人時把頭轉開,進入睡眠前哇哇大哭一場發洩一下,都是天生自然的自我調節方式。

【孩童的心理發展與情緒教養】

〇歲:外來刺激過載時,講講話,安撫嬰兒的哭鬧

提前緩衝過度的刺激,可以減少嬰兒的哭鬧。法國兒童精神分析師多爾托(Cathrine Dolto)研究證實,與嬰兒聊天,聊聊彼此的感覺,養成和嬰兒說話的習慣,即使嬰兒聽不懂,但一樣具有調節嬰兒情緒的作用。

一歲:孩子不好好吃飯,是內心想反抗控制

孩子在飯桌上所呈現的壞情緒,往往是在抵抗養育者的「控制」。當養育者對於進食有許多「應該」與「必須」的時候,孩子就會以消極的不吃,來對抗養育者帶來的壓力。可嘗試給孩子拿在手裡自己吃的食物,或多給他些自由,允許把餐桌弄得亂亂的。

學步期:難哄睡、頻繁夜醒,是內心擔憂分離

與睡眠有關的壞情緒,背後的關鍵經常是分離。學步期的兒童容易頻繁夜醒,除了這時期大腦活動變多之外,也因為意識到自己有能力主動「離開」養育者,這讓他們對分離產生焦慮。

二、三歲:抗拒上廁所,因為我的身體我說了算

當孩子發現自己晚上還需要尿布,還會尿床時,內心通常會感覺到沮喪、羞恥、挫敗等綜合的壞情緒。書中提供了可以開始如廁訓練的七個信號,必須七個都齊備,才可以開始。

四、五歲:做惡夢夜驚,與內心攻擊性的發展有關

四歲左右開始意識到自己心裡有攻擊性的念頭。這時孩子還分不清現實與虛幻,會很擔心念頭成真傷害到別人,被壓抑的內容會在夜晚以惡夢的形式浮現。白天時,養育者可用運動或是繪畫等方式來釋放其攻擊性。

六、七歲以上:教導孩子把壞情緒語言化

養育者需有意識地增加描述感受的詞彙,和孩子一起讀繪本和看卡通時,多討論與情緒有關的面向,比如:小鴨子找不到媽媽了,你覺得牠會有什麼感覺呢?尤其在孩子出現壞情緒的當下,引導孩子去指認並表達自己的情緒。

專業推薦

小熊媽(張美蘭)/親職&繪本作家

王文仁/作家、虎尾科大語言中心教授

李家雯(海蒂)/諮商心理師

林奕萱/高雄市阮綜合醫院身心內科主治醫師、台灣兒童青少年精神專科醫師

陳其正(醜爸)/親職諮詢師

陳品皓/米露谷體系策略長、臨床心理師

樓下的媽媽/親職教養創作者

(以上以姓氏筆畫排列)

放入

放入