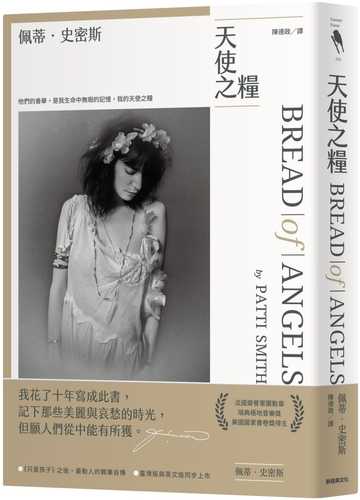

「他們的善舉,是我生命中無瑕的記憶,我的天使之糧。」──佩蒂.史密斯

《只是孩子》出版15年後、慶祝《滾石雜誌》百大搖滾專輯《群馬》發行50周年紀念

龐克教母佩蒂.史密斯感人肺腑的全新深情自傳

中文版與英文版 同步上市

──隨書附佩蒂·史密斯手寫親筆信及扉頁印簽──

風格獨樹、真摯無私的「龐克教母」,用音樂躋身搖滾名人堂、

用文字榮獲美國國家書卷獎肯定,

她的故事,啟發無數人勇敢追夢。

讓流行音樂天后泰勒絲寫詞對她致意,

讓巴布.狄倫邀她出席諾貝爾文學獎頒獎典禮代他受賞。

首部回憶錄《只是孩子》中,佩蒂記下她與Robert Mapplethorpe的青春羈絆及藝術生涯;《時光列車》裡,她聚焦《群馬》專輯爆紅後40年的人生及失去至親後的艱難。新書《天使之糧》,她另闢路徑追溯自己的文化啟蒙──韓波及巴布.狄倫,刻畫閱讀與聆聽帶給她的改變,細訴生命中的起落、家庭生活與創作的歷程,到最後她如何透過旅行與書寫尋找到自我。

關於本書

「我花了十年寫成此書,記下那些美麗與哀愁的時光,但願人們從中能有所獲。」──佩蒂.史密斯

● 她形容想像力是:「思想的護身符,遠比飛毯或隱形斗篷更加強大。」

● 她寫愛情:「愛的神祕與殘酷正是如此,它將人從熟悉的世界中抽離。」

● 她寫婚姻:「夫妻生活平淡無奇,之於我們,卻是完滿的人生。」

● 她感謝母愛:「沒有任何劑量的盤尼西林和祈禱文,比得上母親的慈愛。」

● 她思念父親:「我在越南水道無聲的轉輪、柬埔寨森林的寺廟中,感覺到他。」

● 她突破性別框架:「我不想當男孩,更不想當淑女,我只想做自己。」

● 她坦言面臨人生轉變的掙扎:「捨棄珍惜的事物才能繼續成長。我曾拋棄信仰,甚至放棄一個孩子。」

佩蒂在新書優美又深情地寫出那些人生中的「天使之糧」──

普契尼的音樂和母親的悉心呵護,使她熬過流感;母親送給她的書,成為重要精神滋養;父親送她腳踏車作為十歲禮物,並帶家人去藝術博物館,畢卡索的作品因此啟蒙了她;十九歲未婚懷孕,弟弟陶德為她擋下屈辱……

她離家闖蕩紐約,與羅柏.梅普索普成為靈魂伴侶;她在雀兒喜飯店結識各路藝術家,與詩人籌組樂隊;巴布.狄倫和韓波的詩作是她仰慕的典範;書店老闆幫她出詩集、舉辦首度畫展;山姆.謝帕德鼓勵她找樂手合作;她找到尊重她創作的唱片公司;摔落舞臺重傷,在親友熱心照料之下,她得以順利復健。

踏入婚姻後,她和摯愛弗雷德收購小船,與愛貓、子女共組家庭。豈料,摯友、丈夫與弟弟相繼離世,在布魯斯.史普林斯汀、麥可.史戴普等人的幫助下,她開始漫長的療傷歷程;在柏林,她偶遇達賴喇嘛,治癒了她的內疚;為了完成答應羅柏的《只是孩子》,她帶著書稿四處旅行。

晚年,她和妹妹進行基因檢測,證實兩人是同母異父的姊妹。透過新相認的親人,她終於找到生父的真實身分,再次、徹底地認識自己……

《只是孩子》出版15年後、慶祝《滾石雜誌》百大搖滾專輯《群馬》發行50周年紀念

龐克教母佩蒂.史密斯感人肺腑的全新深情自傳

中文版與英文版 同步上市

──隨書附佩蒂·史密斯手寫親筆信及扉頁印簽──

風格獨樹、真摯無私的「龐克教母」,用音樂躋身搖滾名人堂、

用文字榮獲美國國家書卷獎肯定,

她的故事,啟發無數人勇敢追夢。

讓流行音樂天后泰勒絲寫詞對她致意,

讓巴布.狄倫邀她出席諾貝爾文學獎頒獎典禮代他受賞。

首部回憶錄《只是孩子》中,佩蒂記下她與Robert Mapplethorpe的青春羈絆及藝術生涯;《時光列車》裡,她聚焦《群馬》專輯爆紅後40年的人生及失去至親後的艱難。新書《天使之糧》,她另闢路徑追溯自己的文化啟蒙──韓波及巴布.狄倫,刻畫閱讀與聆聽帶給她的改變,細訴生命中的起落、家庭生活與創作的歷程,到最後她如何透過旅行與書寫尋找到自我。

關於本書

「我花了十年寫成此書,記下那些美麗與哀愁的時光,但願人們從中能有所獲。」──佩蒂.史密斯

● 她形容想像力是:「思想的護身符,遠比飛毯或隱形斗篷更加強大。」

● 她寫愛情:「愛的神祕與殘酷正是如此,它將人從熟悉的世界中抽離。」

● 她寫婚姻:「夫妻生活平淡無奇,之於我們,卻是完滿的人生。」

● 她感謝母愛:「沒有任何劑量的盤尼西林和祈禱文,比得上母親的慈愛。」

● 她思念父親:「我在越南水道無聲的轉輪、柬埔寨森林的寺廟中,感覺到他。」

● 她突破性別框架:「我不想當男孩,更不想當淑女,我只想做自己。」

● 她坦言面臨人生轉變的掙扎:「捨棄珍惜的事物才能繼續成長。我曾拋棄信仰,甚至放棄一個孩子。」

佩蒂在新書優美又深情地寫出那些人生中的「天使之糧」──

普契尼的音樂和母親的悉心呵護,使她熬過流感;母親送給她的書,成為重要精神滋養;父親送她腳踏車作為十歲禮物,並帶家人去藝術博物館,畢卡索的作品因此啟蒙了她;十九歲未婚懷孕,弟弟陶德為她擋下屈辱……

她離家闖蕩紐約,與羅柏.梅普索普成為靈魂伴侶;她在雀兒喜飯店結識各路藝術家,與詩人籌組樂隊;巴布.狄倫和韓波的詩作是她仰慕的典範;書店老闆幫她出詩集、舉辦首度畫展;山姆.謝帕德鼓勵她找樂手合作;她找到尊重她創作的唱片公司;摔落舞臺重傷,在親友熱心照料之下,她得以順利復健。

踏入婚姻後,她和摯愛弗雷德收購小船,與愛貓、子女共組家庭。豈料,摯友、丈夫與弟弟相繼離世,在布魯斯.史普林斯汀、麥可.史戴普等人的幫助下,她開始漫長的療傷歷程;在柏林,她偶遇達賴喇嘛,治癒了她的內疚;為了完成答應羅柏的《只是孩子》,她帶著書稿四處旅行。

晚年,她和妹妹進行基因檢測,證實兩人是同母異父的姊妹。透過新相認的親人,她終於找到生父的真實身分,再次、徹底地認識自己……

放入

放入