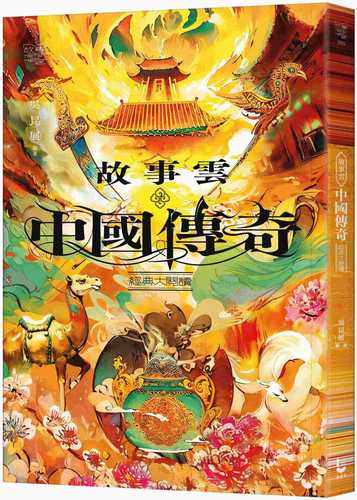

從戲台到街巷,人民用故事抵抗壓迫

歷史不只寫在朝堂,也藏在百姓的歌謠與傳說中

穿越三代,傾聽民間故事中的文化魂魄

元代的怒吼與控訴

首章以「石人一隻眼」這句源於元末民間的歌謠作為出發點,深刻描寫元代民間文學如何在強烈民族壓迫與文化貶抑下發出反抗的聲音。雜劇成為元代文學的代表,以通俗語言描繪底層人民的生活百態與社會矛盾。包公戲、水滸戲等作品不僅揭示民間對公義與倫理的期待,也構築一個情感與信仰交織的精神世界。作者指出,這些文學創作表現出在壓迫體制下仍堅持正義與希望的人民精神,是元代民間文學最動人的特色。

明代的神話復興與文化重構

明代在政治穩定與制度革新的背景下,民間文學出現多樣發展。神權思想與多元信仰型塑了明代的社會風俗與文學內容。神話故事的復活與整理如火如荼,象徵人民對安定秩序與宗教庇護的集體渴望。張岱的《夜航船》、馮夢龍的《笑府》等作品廣泛記錄風俗、諺語與民間信仰,重建社會文化記憶,展現出民間文學不只是庶民智慧的集體創作,更是凝聚文化認同的重要力量。此章並強調,明代民間文學融合歷史記憶與社會觀察,既批判現實也療癒民心。

清代的輓歌與序曲

最後一章探討清代如何在專制統治與啟蒙思潮交織下,呈現一幅深具歷史厚度的文學景觀。蒲松齡的《聊齋志異》、紀昀的《閱微草堂筆記》、各地志書與族譜保存了大量民間故事與風俗,顯示出對歷史的追憶與對未來的召喚。道情、鼓詞、彈詞等新興文藝形式興起,鼓書「摘唱」成為民間娛樂的重要形式,也強化了敘事的靈活與情感的貼近。這些作品展現人民在動盪時代對公平正義的期盼與對理想社會的追尋,構成清代民間文學豐富而複雜的文化底色。

歷史回聲

全書貫穿一種文化良知的批判視角,指出民間文學並非可有可無的娛樂產物,而是庶民生命經驗的書寫,是反映歷史真相與道德價值的文化實錄。書中深刻論述民間傳說如何超越時間限制,成為民族情感的傳承載體。這部作品對中國文學史、文化史、甚至政治社會史都有深遠的啟發,是了解中國民間文化不可或缺的權威之作。

本書特色

本書深入探討元代到清代民間文學的多元面貌,聚焦豐富的民間傳說與曲調來源,揭示其如何以通俗語言與故事展現時代民情與反抗意識,並呈現各類戲劇題材如包公戲、水滸戲與風月戲的文化意義,透過文學呈現民族壓迫與社會矛盾,體現元代人民的情感寄託與道德訴求,是研究元代文學與社會文化極具價值的專論之作。

歷史不只寫在朝堂,也藏在百姓的歌謠與傳說中

穿越三代,傾聽民間故事中的文化魂魄

元代的怒吼與控訴

首章以「石人一隻眼」這句源於元末民間的歌謠作為出發點,深刻描寫元代民間文學如何在強烈民族壓迫與文化貶抑下發出反抗的聲音。雜劇成為元代文學的代表,以通俗語言描繪底層人民的生活百態與社會矛盾。包公戲、水滸戲等作品不僅揭示民間對公義與倫理的期待,也構築一個情感與信仰交織的精神世界。作者指出,這些文學創作表現出在壓迫體制下仍堅持正義與希望的人民精神,是元代民間文學最動人的特色。

明代的神話復興與文化重構

明代在政治穩定與制度革新的背景下,民間文學出現多樣發展。神權思想與多元信仰型塑了明代的社會風俗與文學內容。神話故事的復活與整理如火如荼,象徵人民對安定秩序與宗教庇護的集體渴望。張岱的《夜航船》、馮夢龍的《笑府》等作品廣泛記錄風俗、諺語與民間信仰,重建社會文化記憶,展現出民間文學不只是庶民智慧的集體創作,更是凝聚文化認同的重要力量。此章並強調,明代民間文學融合歷史記憶與社會觀察,既批判現實也療癒民心。

清代的輓歌與序曲

最後一章探討清代如何在專制統治與啟蒙思潮交織下,呈現一幅深具歷史厚度的文學景觀。蒲松齡的《聊齋志異》、紀昀的《閱微草堂筆記》、各地志書與族譜保存了大量民間故事與風俗,顯示出對歷史的追憶與對未來的召喚。道情、鼓詞、彈詞等新興文藝形式興起,鼓書「摘唱」成為民間娛樂的重要形式,也強化了敘事的靈活與情感的貼近。這些作品展現人民在動盪時代對公平正義的期盼與對理想社會的追尋,構成清代民間文學豐富而複雜的文化底色。

歷史回聲

全書貫穿一種文化良知的批判視角,指出民間文學並非可有可無的娛樂產物,而是庶民生命經驗的書寫,是反映歷史真相與道德價值的文化實錄。書中深刻論述民間傳說如何超越時間限制,成為民族情感的傳承載體。這部作品對中國文學史、文化史、甚至政治社會史都有深遠的啟發,是了解中國民間文化不可或缺的權威之作。

本書特色

本書深入探討元代到清代民間文學的多元面貌,聚焦豐富的民間傳說與曲調來源,揭示其如何以通俗語言與故事展現時代民情與反抗意識,並呈現各類戲劇題材如包公戲、水滸戲與風月戲的文化意義,透過文學呈現民族壓迫與社會矛盾,體現元代人民的情感寄託與道德訴求,是研究元代文學與社會文化極具價值的專論之作。

放入

放入