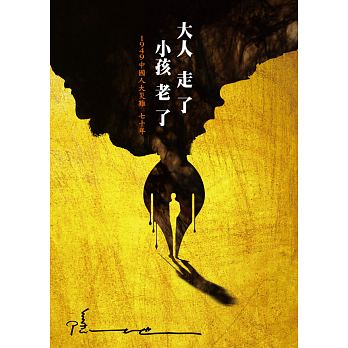

白先勇說:「黎湘萍在〈白先勇時間〉裡提到,我的小說裡寫人、物最後都被時間摧毀,而我現在所做的事情都在搶救時間摧毀的東西。他這番話想想也很有道理。你拚命寫作不也在跟時間賽跑嗎?」

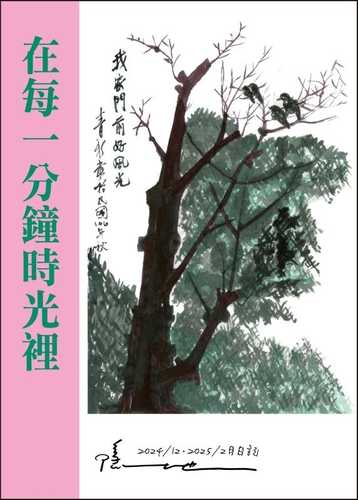

焦桐說:「最近的日記特別感受到時間的暴力,您這系列,顯然是一種暴力美學。您是我輩的『雀榕』,昂然挺立於文學原野。」

兩位作家不約而同提到「時間」,在每天一篇的日記裡,時間成為一種不得不專注凝視的存在,所以隱地堅持不懈持續寫下這些文字,讓日記像小說一樣好看,也使得他的夢想一步一步成真。

焦桐說:「最近的日記特別感受到時間的暴力,您這系列,顯然是一種暴力美學。您是我輩的『雀榕』,昂然挺立於文學原野。」

兩位作家不約而同提到「時間」,在每天一篇的日記裡,時間成為一種不得不專注凝視的存在,所以隱地堅持不懈持續寫下這些文字,讓日記像小說一樣好看,也使得他的夢想一步一步成真。

放入

放入