采風編輯書評:

人生不是存錢比賽,而是回憶的累積

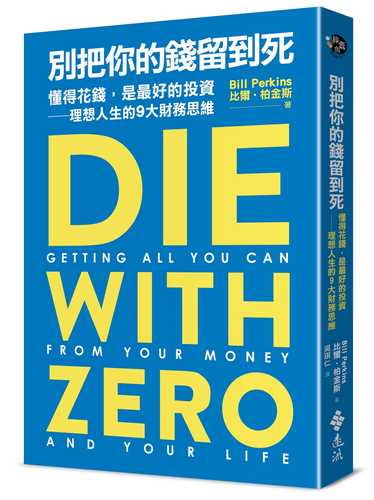

——讀《別把你的錢留到死》

(本文作者:采風編輯)

讀完書裡的作者 Bill Perkins《別把你的錢留到死》(Die With Zero),我心裡一直迴盪著我們常常用來調侃的一句話:人生最大的悲劇,不是錢花光了,而是人沒了,錢還躺在銀行裡。

這本書帶來的衝擊,是對傳統觀念的逆向思考。

伊索寓言《螞蟻和蚱蜢》中,螞蟻代表勤勞與未雨綢繆,整個夏天都在搬運糧食,為冬天做準備;而蚱蜢只顧唱歌跳舞。結果冬天一到,螞蟻吃得飽飽的,蚱蜢卻只能忍飢挨餓。這個寓言教育我們要勤儉節約、有遠見。

但這本書提醒我們:如果我們一輩子都活得像螞蟻一樣,只知道攢錢,不知道享受,可能等不到「冬天」到來的那一刻,人生的好光景就已經錯過了。

Bill Perkins(比爾・帕金斯),美國著名對沖基金經理、企業家、職業撲克玩家與慈善家。他一生接觸財富的累積與流轉,見過太多人辛苦一輩子攢錢,卻最終沒能真正享受。他自己也在經歷財富與人生體驗的矛盾後,開始思考金錢的真正價值。

他想告訴我們的是:

在金錢、時間與健康這個三角關係中,每一個階段都有不同的人生目標與財富策略。

不要把「財富」當作終點,錢只是工具,真正的意義在於把它轉化為體驗與記憶。

我們常常把「有錢」當作安全感的來源,但實際上,一個人到了老年,哪怕帳戶裡有百萬美元,也可能因為身體虛弱,沒法去遠方旅行、沒法吃自己喜歡的美食,沒法做年輕時想做的事。錢還在,機會卻沒了。

這讓我想起很多老人,他們明明一生辛苦節儉,存下不少積蓄,但到最後,卻只是用來支付醫院帳單,而不是去享受生命。

其實,錢、時間和健康就像人生的三角形,缺一角,整體就不完整。

年輕時,時間和健康都有,錢卻不多;

中年時,錢漸漸多了,時間卻被責任與工作切割;

老年時,錢和時間可能都還有,但健康卻逐漸流逝。

要真正活得滿足,就要在不同的人生階段,把錢用在最能產生價值的地方。

二十歲時環遊世界,三十歲時和家人製造共同回憶,五十歲以後投資健康,這才是最聰明的財富使用方式。

記憶的複利價值就在於此:

它不像錢那樣會貶值,不像物品那樣會損壞,而是會隨著時間越來越珍貴。

我開始理解,為什麼在幼兒和老人面前,金錢幾乎沒有什麼作用。

孩子需要的是陪伴與愛;

老人最珍惜的也是健康和有人在身邊。

錢在生命的起點和終點都會失去它的力量,

它真正的價值,只存在於我們人生的中段。

當我們有能力,也有精力時,錢應該用來創造體驗,而不是一味積累。

我覺得《螞蟻和蚱蜢》的故事或許該有一個新的版本:

螞蟻依舊勤勞,但他不會把一輩子都困在搬運糧食的日子裡,

他會在陽光燦爛的午後停下腳步,和蚱蜢一起唱歌跳舞。

蚱蜢依舊熱愛快樂,但他也會在夏天抽點時間,收集一些過冬的糧食。

等冬天到來時,螞蟻不會遺憾錯過了夏日的美景,

蚱蜢也不會因為飢餓而後悔。

或許,這才是人生最好的狀態。

錢終將歸零,記憶卻會無限生長。

人生的智慧,不是做極端的螞蟻或蚱蜢,

而是在兩者之間找到平衡,

讓財富成為製造幸福的燃料。

我們無法決定生命的長度,

但可以決定它的厚度。

當記憶成為我們最大的財富時,生命也才算真正豐盈。

放入

放入